| 信行寺は、正保元年に足羽郡社村若杉(現:福井市若杉町)において、武家や農民等に法華経の妙義を説く日什門流の道場として、『守眞院日受上人』により建立されました。 |

|

| 正徳4年に九十九橋近くの寺町(若松町、現:福井市つくも)へ移転。 |

| 寺町へ移転した後も連綿として栄えて居りましたが、廃藩置県により、これまで信行寺檀信徒の中核となっていた福井藩士が各地に離散する状態となり、護法維持も困難となってきました。 |

|

|

|

| そこで明治2年に高木地区檀信徒が結集し、信行寺を若杉より高木に移築する許可を願出るとともに、妙満寺より直末寺院としての承認を受け高木町に移転しました。 |

足羽川そして日野川を、船にて移動したと伝えられています。

|

|

|

| 足羽川・九十九橋の橋北の船着場より |

日野川・白鬼女の渡し(船着場)へ |

|

|

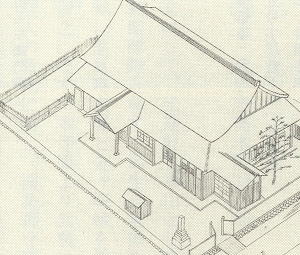

| 昭和17年頃の信行寺風景 |

|

| 昭和6年には、宗祖六百五十遠忌天童奏楽大法要厳修を機に解体し、昭和9年、本堂・庫裏を新改築して寺門の内外を一新しました。 |

| また、昭和16年に、日蓮宗・本門宗・顕本法華宗の三派合同に伴い、日蓮宗に属しました。 |

|

|

昭和40年頃の農繁期には、高木町や近在の村々の幼児を預かる季節保育所を信行寺内に開設しました。

(福井新聞記事)

|

| 昭和50年には、宗祖七百遠忌天童奏楽大法要が、有縁寺院・檀信徒の方々のご参集のもと厳修されました。 |

|

|

| 信行寺 季節保育所 (昭和40年頃) |

|

|

| その後、屋根瓦の葺き替えや外壁の張替え、納骨堂の建立等を経て現在に至っています。 |

|

|