EQT−1 製作記

EQT−1とは「JARL QRP CLUB」の「JARL QRP Club Km/Total Power Project」から誕生した7MHzのCWトランシーバーのキットの名称です。(詳しくはリンク先の「開発記」をご覧下さい) EQT−1の名称の由来は、ファイナルの動作E級アンプのE、QRPのトランシバーの1号機からだそうです。単3電池2本(3V)で約100mWの出力が得られます。100台限定の頒布と言う事で直ぐに(2005年の3月7日)注文しましたが、運良く最初のロット50台の中に入れました。(シリアルNo.5だそうです)

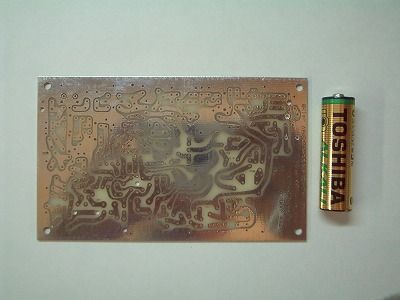

6月16日にキットが届きました。想像していたより少し大きめでした。(基板は118x72mm、ケースはタカチのYM-150)

ようやく9月25日から製作を開始しましたが、一番最初のVFO部組み立てでつまずいてしまいました。発振しません。部品に間違いが無い事を確かめて調整をしますがNG。日を改めて挑戦したら無事に発振しました。どうもただ単に調整の仕方がまずかったようで..、Hi。結構クリチカルです。まずは一安心。

その後は問題も無く順調に進みましたが、難しそうな最後の調整が待っています。

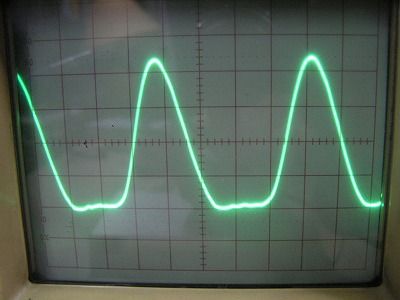

ケースの穴あけも済んでケースに入れてみました。最終調整でのコレクター電圧の波形も説明書に近い物になりました。コレクタ電流43mAで、約100mWの出力でした。

フロント・パネルに銘板を貼って完成しました。最初アンテナ・チューナを使わずに使用していましたが、どうも今までのSW-40+の100mWに比べると応答率がかなり悪く感じました。アンテナ・チューナーを入れてみたら格段に応答率が上がりました。E級アンプはアンテナとのマッチングが取れていないとパワーが出ないみたいです。受信感度は申し分無く非常に弱い信号も受信出来ます。

このようなFBなキットを提供して下さったプロジェクトの方々に感謝致します。また、送信機系統図を提供して下さった大塚OMにもこの場を借りて御礼申し上げます。なお、EQT−1に関する記事がCQ誌の11、12月号に掲載されるそうです。

運用記

2005年10月8日、9日の両日「全市全郡コンテスト」に参加しました。10月1日に今立町との合併で武生市から越前市に変わったのでJCC#が2909になりましたが、何度も2903と打ち間違えそうになりました。強い局ばかりを呼びに回って述べ6時間程で46-QSOでした。

その間9日にはJA9MAT、小町さんと初めて2-Way EQT−1でのQSOが出来ました。小町さんの90mWの信号は559とFBでした。この時の私の信号を小町さんが録音して下さっていて小町さんのHPで聞く事が出来ます。

EQT−1での初DXはKH0でした。UA0やHLを狙っていたのでこれは嬉しい誤算でした。10日の0時過ぎ(9日深夜)、KH0/JM1YGGが強力に(TS−950SDXのSメーターで599)聞こえていました。レポートを見たらそれまではスプリットでやっていたみたいですがオンフレになっています。呼んでいる局もまばらなようで、冷やかしでコールしてみました。もちろん返って来るとは思っていません。何局か後に「JR9O」と返って来たではありませんか!! もうビックリして「JR9OPJ JR9OPJ/QRP 599 BK」と打ち返しても「JR9O」としか返って来ません。2回目も3回目も「JR9O」としか返って来ないのでもう悪くなって「JR9OPJ OPJ OPJ OPJ 599 599 TU」と返したら「JR9OPJ 599」とQSOが成立しました! 久々に興奮しました。弱い信号を拾ってくれたオペレーターに感謝です。

12月10日現在、EQT−1でのQSO数は152になりました。

2006年1月27日〜29日にJARL QRP CLUB主催で「EQT−1頒布記念 Under 500mW QSO PARTY 2006」が開催されました。私もEQT−1の100mWでどれ位出来るか興味があって参加しました。途中で越前市はまだ珍しいのかQSOした4エリアの局に国内クラスターにアップされてしまい局数が伸びてしまい不本意ではありましたが「ハイスコア賞」を頂きました。2-WAY EQT−1も8局と満足した結果でした。

4月15日現在、EQT−1でのQSO数は225になりました。

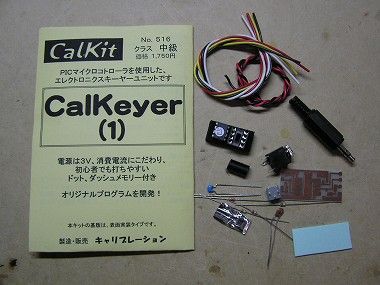

Calkeyer【1】を内臓しました

「EQT−1頒布記念 Under 500mW QSO PARTY 2006」のハイスコア賞の副賞でキャリブレーションさんからEQT−1に内臓可能なエレキーキットCalkeyer【1】を頂きました。早速内臓してみました。

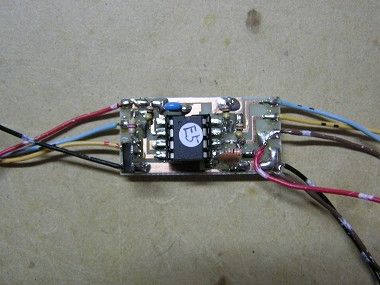

基板のサイズは3.6 X 1.7cmと小さく30分程で完成しました。10kΩの抵抗を6.8kΩに変更してスピードの調整範囲を高速域にしました。(上の写真は10kΩのままですが下の写真では変更されています)

スピードコントロールのVRは基板上の半固定ではなくケースに取り付けました。スペース的につまみは付けられませんが問題ありません。上のジャックがパドル用です。高速にすると微妙に1:3の符号比率が変化してしまいます。低速にすれば問題無いのですが...。